Anne Dufourmantelle, L’amour l’enfant

Je n’ai pas connu Anne Dufourmantelle, la philosophe, la psychanalyste, l’écrivaine prolifique pour qui l’humain et le soleil étaient au cœur de son œuvre comme de sa personne. Souvent je pense que j’aurais aimé la connaître, avoir le privilège d’échanger avec elle.

Je la connais par ses livres, et par la merveilleuse lettre ouverte écrite par sa fille Clara une dizaine de jours après le décès de sa mère. L’auteure de l’Éloge du risque avait pris celui de vouloir sauver deux enfants de la noyade. Les enfants sont saufs. Anne Dufourmantelle est morte. D’un arrêt cardiaque, semble-t-il, sur la plage de Ramatuelle, après avoir prononcé ces derniers mots : « Je suis fatiguée ».

Nombre des textes d’Anne Dufourmantelle se basent, comme c’est souvent le cas chez les psychanalystes-auteurs, sur des « case studies ». Son approche est fondée sur sa pratique, sur sa curiosité pour l’humain et son désir de « care » — ensuite de quoi, dans ses livres, elle étaie ses intuitions humaines de ses connaissances philosophiques.

Proche de Derrida, elle écrit, entre autres, des pages magnifiques sur l’hospitalité et l’amour : « L’hospitalité, avant d’être une pensée, est un acte. Un pur événement. (…) La question de l’amour est celle de l’hospitalité inconditionnelle. » (En cas d’amour, Rivages Poche, 2012, p.158-161).

Je lis ce livre avec attention. Et soudain je suis prise d’une angoisse étrange, à la lecture de L’amour l’enfant (p. 36-50). Peut-être avez-vous fait déjà le lien entre ce texte et sa mort à elle, mais je n’ai encore rien lu de tel. Et pourtant…

Ce chapitre raconte l’histoire d’un homme, et d’un enfant. « Un samedi de juillet… sensualité diffuse dans la chaleur de l’été. Il fait lourd et chaud, on se dénude, on nage dans la rivière, on s’amuse. » Plus loin, soudain, l’enfant perd pied. « L’homme a plongé sans réfléchir, retient l’enfant comme il peut, à quelques centimètres de la surface, là où déjà on ne voit plus rien. Puis il le remonte à bras le corps sur la berge. Trop fatigué pour appeler ? Le reste est incertain. (…) L’homme ressent une émotion indicible devant ce corps, abandonné là, et qui respire. Tout se confond… »

Des années plus tard, l’homme consultera la psychanalyste. Et Anne Dufourmantelle évoque le bouleversement existentiel de l’homme qui a entrevu la mort, le néant, la peur, la fierté aussi, d’avoir sauvé l’enfant, l’ « enchantement de la mort suspendu. » (p. 38). Suspendu — est-ce une faute de frappe ou est-ce bien l’enchantement qui est suspendu ?

« Au cours de la première séance d’analyse, écrit-elle, il s’était passé cette chose inattendue, terriblement soudaine : la psychanalyste s’était mise à pleurer, ou plus exactement, elle avait senti les larmes lui monter aux yeux. (…) C’était la première fois que cela lui arrivait. »

Peu de temps après, l’homme meurt dans un accident. Disparition précipitée (voulue ?). La psychanalyste alors s’interroge et écrit : « Est-ce que ce n’est pas de la pensée magique : croire qu’on peut, comme Orphée, s’approcher si près de la frontière avec les morts et ne pas laisser Eurydice redescendre parmi eux ? ». Elle invoque les tragédies grecques.

Je frissonne devant la tragédie de sa mort à elle — elle qui a toujours tenté d’opérer, pour les autres, pour ses patients, le passage de la fatalité vers la liberté — et les similitudes entre sa mort tragique et le début de l’histoire de cet homme (même si les similitudes ne sont que face à la presque noyade dont on sauve des enfants — l’histoire de cet homme est ensuite tout autre).

Mais comment ne pas imaginer qu’ayant vu de si près la mort des enfants qu’elle a voulu sauver, elle se souvint alors de ses larmes, de ses réflexions, de ses écrits ? Comment ne pas imaginer qu’elle se souvint avoir écrit : comment « croire qu’on peut, comme Orphée, s’approcher si près de la frontière avec les morts et ne pas laisser Eurydice redescendre parmi eux ? ». N’a-t-elle pas senti, à nouveau, les larmes lui monter aux yeux, en même temps que cette fatigue étrange ? Quoiqu’il en soit, elle est descendue. Mais par miracle, ses chants résonnent encore à nos oreilles. Par ses écrits, bien sûr, mais aussi par la voix de sa fille Clara : « une voix singulière à la poursuite du désir. »

Le désir, j’imagine, peut-être, de faire revivre Eurydice…

Vivre, manger, aimer, mourir

Cela passe par la gorge. Au fond de la gorge. La Gola.

Le premier cri, le dernier soupir, les aliments délicieux, ceux que l’on « rend ».

C’est Diego Marcon, à la BIM 2024.

Et le texte, ici, sur Art Critique.

Diego Marcon, La Gola, 2024 Vidéo numérique transférée à partir d’un film 35 mm, animation CGI, couleur, son, 22’ 22’’ Courtesy the artist, Sadie Coles HQ, London, Kunstverein Hamburg, Kunsthalle Wien, and Centre d’Art Contemporain Genève pour la BIM’24

Entités non humaines, chatoyantes

Depuis quelques temps, ma galerie s’intéresse à, et promeut, des entités créatives non humaines.

Grâce notamment à Maria Sappho, qui fit résonner dans la galerie pendant deux mois les dialogues électriques inter-champignonesques révélés à notre ouïe humaine grâce à une modulation de fréquence.

Et grâce, surtout, au photographe finlandais Tuomo Manninen, qui fut révélé au grand public par Harald Szeemann lui-même sur le « Plateau of Humankind » à la 49ème Biennale de Venise,et qui s’intéresse à la gente des chats. Il commença donc par transformer le samedi, le Saturday, en Caturday et, chaque samedi, il poste sur internet une image de chats. Welcome to Caturday. Pour mon exposition « une écologie des images » (une écologie, article indéfini donc), Tuomo Manninen a proposé une installation de chats, pour les chats. Un diaporama de six images tourne en boucle sur un ordinateur posé au sol, à haute de regard de chat. Un bol d’eau fraîche posé également au sol s’offre aux visiteurs félins comme en un vernissage permanent qui leur est réservé. Bientôt, les chats collectionneront le oeuvres Tuomo Manninen.

Regardez…

© Johanna R. Falk (1) ; Brice Catherin (2) and all others © Brigitte Renaud, avec un grand merci à Minouche et à Jean-Laurent.

Appel aux propriétaires et amoureux des chats : Come visit and bring your cats.

Et vive l’élargissement de notre visitèle !

Et pendant ce temps, Shaun Gladwell a ouvert une Nursery pour les kangourous, dont il s‘occupe personnellement, ce qui l’empêche de venir en star guest aux 15 ans de COAL alors qu’il était invité à participer à « la grande exposition pluridisciplinaire mettant en lumière près de 50 artistes réuni·es pour une nouvelle culture de l’écologie et du vivant ». Une nouvelle culture du vivant : les kangourous d’abord…

Curtis Santiago, Dancing King

J’ai rencontré Curtis Santiago grâce à Nicolas Etchenagucia, qui l’a rencontré à Lyon en 2017. Merci Nicolas. Nicolas qui fut commissaire de sa première exposition solo à Analix Forever, en 2017. Et c’est avec émerveillement que j’ai découvert les oeuvres de Curtis Santiago, des dioramas magiques. Et c’est avec émerveillement que j’ai découvert qu’avant d’être ce « visual artist » créatif, talentueux, original, authentique, engagé… Curtis Talwst Santiago était un chanteur super connu, qui à un moment donné a décidé de quitter le monde de la musique de scène, trop submergé selon lui par les questions de financement. Il retourne alors dans l’atelier-cave de son adolescence et se met à faire des « choses ». En résidence à l’atelier AMI à Chêne Bourg, il dessine, me dit-il, avec le plaisir retrouvé des dessins de l’enfance. Le soir de son vernissage à Analix Forever, il a rechanté en public pour la première fois depuis longtemps, au café Remor, bondé… impro — dans un silence soudain absolu.

Le lendemain, j’emmenai Curtis à un Bal littéraire de Fabrice Melquiot. Nous dansâmes… et il devint mon Dancing King. Homme de scène sait danser… Jamais à une soirée n’ai-je été autant regardée par toutes les jeune femmes présentes, toutes admirant le Dancing King et se demandant, visiblement, ce que je pouvais bien avoir comme atout pour qu’il danse avec moi plutôt qu’avec elles ?

En 2020, Curtis Santiago a une exposition personnelle au Drawing Center de New York, et depuis tant de musées montrent sont travail — et sa galeriste new-yorkaise, Rachel Uffner, le montre à Frieze Los Angeles par exemple — et Analix Forever à Drawing Now à Paris. L’artiste explore constamment les questions du transculturalisme, de la mémoire, de l’ascendance, de l’expérience diasporique contemporaine. Il examine l’absence de certains récits et la présence d’autres dans les cultures dominantes, remettant en question les moyens et la production de notre compréhension historique. En utilisant le concept « d’imagination génétique » ou la capacité d’accéder au savoir générationnel par le biais d’une réminiscence imaginative, il se fraye un chemin à travers des histoires perdues et cachées pour tenter de comprendre et de découvrir son héritage propre. Cet héritage est le fondement de son travail : un réseau sous forme d’arbre généalogique. De conception archivistique, le souvenir familial crée des intersections pour documenter une lignée imaginaire. D’où par exemple « ces oncles qu’il n’a jamais connus »… dessinés et peints tout exprès pour l’exposition RAINBOW — dont le thème était : l’amour de la diversité ouvre un chemin vers la paix. Le titre, explicite, Uncles I’ve never known, souligne la capacité d’accéder à un savoir générationnel par le biais de la remémoration et de la projection imaginatives et la recherche d’histoires perdues, cachées et complexes : l’artiste crée des récits à multiples facettes avec ses dessins et ses dioramas, explorant le thème de l’ascendance et la nécessité de préserver le passé même si la remémoration historique en est forcément partielle. Et s’il n’a pas connu ces oncles, ils n’en sont pas moins extraordinairement présents…

Merci Curtis Santiago — merci aussi d’avoir inspiré, dans mon dernier roman, La Favorite (BSN Press, 2022) le personnage de Lev — un homme noir à la barbe bleue…

Précieux poumons

Le poumon humain, le poumon terrien.

Jeanne Roualet, Isabelle Chapuis, deux artistes, deux poumons d’or.

Une écologie des images certes, mais aussi la beauté pure.

La beauté de nos organes, de l’or que nous inhalons, de la structure de nos alvéoles, de notre respiration, le plus souvent inconsciente, en particulier quand nous dormons… la beauté de la vie.

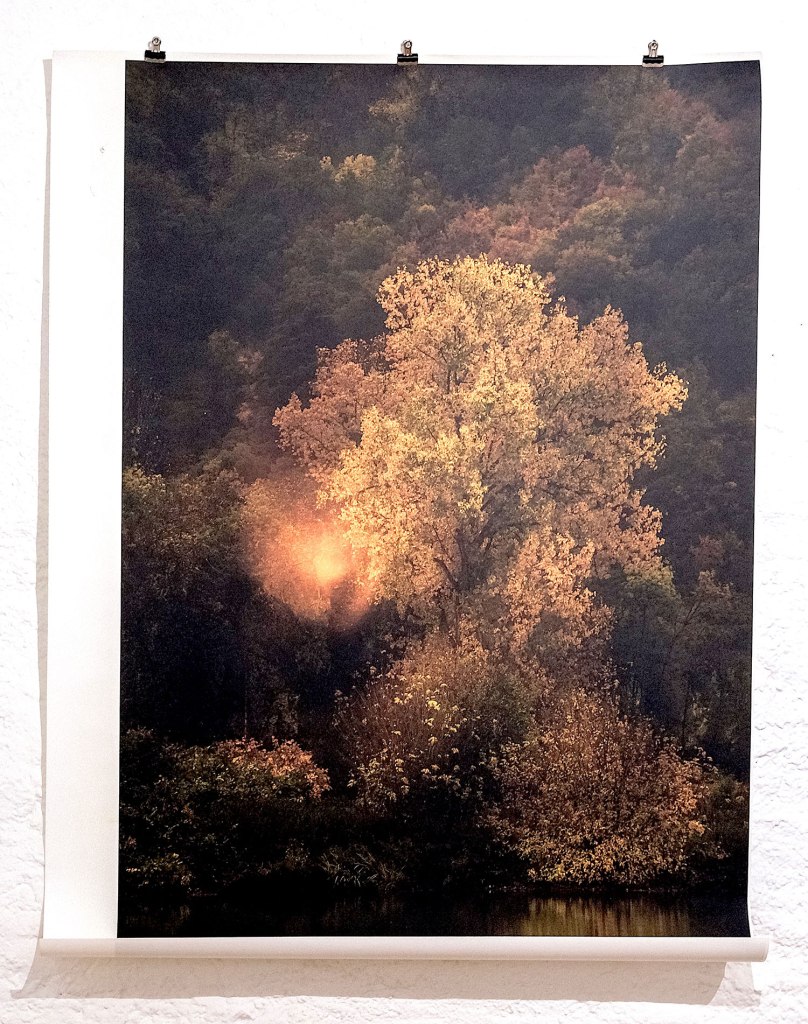

Et en regard, la beauté, non moins sublime, de la nature, la manière dont elle se parle à elle-même, dans un langage qui nous est le plus souvent inaudible, imperceptible, si nous n’y prêtons pas la plus grande, la plus modeste attention. Les arbres, notre force vitale, la beauté de la vie hors de nous, à nos côtés, l’or vert, l’or transparent, l’or solaire.

Les arbres, nos compagnons, poumons du monde.

Souvenez-vous, je suis pneumologue…

Et venez découvrir l’exposition « une écologie des images » à Analix Forever !

À Paris coule la Seine

Mimiko Türkkan est en résidence à la Cité internationale des Arts pour découvrir la Seine, ses beautés, ses origines, sa dépollution, sa crypte archéologique… De sa fenêtre elle voit la Seine et je pense à Pessoa — ou plutôt, à son hétéronyme Caeiro :

…j’ai la dimension de ce que je vois

Et non pas celle de ma taille.

Poèmes et images tournent en boucle dans les yeux et les idées de l’artiste qui, comme tous les élèves des écoles françaises de par le monde, a appris le poème d’Apollinaire par cœur au lycée à Istanbul, et le complète aujourd’hui à sa manière :

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine

et son flux

faut-il qu’on se souvienne

tout ce qu’on prit à la Seine

Sous le pont d’Austerlitz

se mesure ses crues

surveillance permanente

Sous le pont Marie

se dressent les tentes

cités temporaires aux coloris arc-en-ciel

cérémonie d’ouverture des JO en vue

évacuation des sans-abris

déportation imminente en bus pleinement remplis

Sous le pont Saint-Louis

flottent les cygnes assoupis

à travers les déversoirs d’orages se jettent les eaux dites salies

Sous le pont d’Iéna

amarreraient les bateaux,

naviguant d’est en ouest

comme les vagues migratoires,

s’achève la traversée devant le Trocadéro

la Seine accueillant cette cérémonie

Sous le pont de Normandie

se meurent les cétacés

collectés par les musées »

Et sous le Pont des Arts…

Et sous le Pont des Arts, quelque part, dans la crypte archéologique de Paris, l’artiste erre et découvre soudain dans l’exposition souterraine « Dans la Seine » les Time Capsules de deux autres artistes, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, carottages archéo-artistiques qui racontent l’histoire enfouie des mondes…

Pour en savoir plus sur l’exposition « Dans la Seine », cliquer ici.

Pour le finissage de « Dérive Parisienne » Xavier Maurel vient de Paris pour nous lire… pendant que Julien Serve dérive et chante… I LOVE YOU À écouter en lisant…

Théorie de la dérive – Guy Debord

Les enseignements de la dérive permettent d’établir les premiers relevés des articulations psychogéographiques d’une cité moderne. Au-delà de la reconnaissance d’unités d’ambiances, de leurs composantes principales et de leur localisation spatiale, on perçoit les axes principaux de passage, leurs sorties et leurs défenses. On en vient à l’hypothèse centrale de l’existence de plaques tournantes psychogéographiques. On mesure les distances qui séparent effectivement deux régions d’une ville, et qui sont sans commune mesure avec ce qu’une vision approximative d’un plan pouvait faire croire. On peut dresser à l’aide de vieilles cartes, de vues photographiques aériennes et de dérives expérimentales une cartographie influentielle qui manquait jusqu’à présent, et dont l’incertitude actuelle, inévitable avant qu’un immense travail ne soit accompli, n’est pas pire que celle des premiers portulans, à cette différence près qu’il ne s’agit plus de délimiter précisément des continents durables, mais de changer l’architecture et l’urbanisme. Les différentes unités d’atmosphère et d’habitation, aujourd’hui, ne sont pas exactement tranchées, mais entourées de marges frontières plus ou moins étendues. Le changement le plus général que la dérive conduit à proposer, c’est la diminution constante de ces marges frontières, jusqu’à leur suppression complète.

Dans l’architecture même, le goût de la dérive porte à préconiser toutes sortes de nouvelles formes du labyrinthe, que les possibilités modernes de construction favorisent. Ainsi la presse signalait en mars 1955 la construction à New York d’un immeuble où l’on peut voir les premiers signes d’une occasion de dérive à l’intérieur d’un appartement : « Les logements de la maison hélicoïdale auront la forme d’une tranche de gâteau. Ils pourront être agrandis ou diminués à volonté par le déplacement de cloisons mobiles. La gradation par demi-étage évite de limiter le nombre de pièces, le locataire pouvant demander à utiliser la tranche suivante en surplomb ou en contrebas. Ce système permet de transformer en six heures trois appartements de quatre pièces en un appartement de douze pièces ou plus. »

Le sentiment de la dérive se rattache naturellement à une façon plus générale de prendre la vie, qu’il serait pourtant maladroit d’en déduire mécaniquement. Je ne m’étendrai ni sur les précurseurs de la dérive, que l’on peut reconnaître justement, ou détourner abusivement, dans la littérature du passé, ni sur les aspects passionnels particuliers que cette dérive entraîne. Les difficultés de la dérive sont celles de la liberté. Tout porte à croire que l’avenir précipitera le changement irréversible du comportement et du décor de la société actuelle. Un jour, on construira des villes pour dériver. On peut utiliser, avec des retouches relativement légères, certaines zones qui existent déjà. On peut utiliser certaines personnes qui existent déjà.

Et le surréalisme passe…

La voyageuse qui traversa les Halles à la tombée de l’été

Marchait sur la pointe des pieds

Le désespoir roulait au ciel ses grands arums si beaux

Et dans le sac à main il y avait mon rêve ce flacon de sels

Que seule a respirés la marraine de Dieu

Les torpeurs se déployaient comme la buée

Au Chien qui fume

Où venaient d’entrer le pour et le contre

La jeune femme ne pouvait être vue d’eux que mal et de biais

Avais-je affaire à l’ambassadrice du salpêtre

Ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée

Le bal des innocents battait son plein

Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers

La dame sans ombre s’agenouilla sur le Pont au Change

Rue Gît-le-Cœur les timbres n’étaient plus les mêmes

Les promesses des nuits étaient enfin tenues

Les pigeons voyageurs les baisers de secours

Se joignaient aux seins de la belle inconnue

Dardés sous le crêpe des significations parfaites

Une ferme prospérait en plein Paris

Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée

Mais personne ne l’habitait encore à cause des survenants

Des survenants qu’on sait plus dévoués que les revenant

Les uns comme cette femme ont l’air de nager

Et dans l’amour il entre un peu de leur substance

Elle les intériorise

Je ne suis le jouet d’aucune puissance sensorielle

Et pourtant le grillon qui chantait dans les cheveux de cendre

Un soir près de la statue d’Etienne Marcel

M’a jeté un coup d’œil d’intelligence

André Breton a-t-il dit passe.

L’Amérique est triste — dans les Opinions du Temps

Dans les années 1980, à Harvard, j’étais émerveillée par l’allant de l’Amérique, la dynamique, le désir de chercher, de découvrir, d’avancer de nouvelles théories, de faire progresser la science et la médecine et le bien-être de tous… et je rêvais, moi aussi, de changer le monde.

Quarante ans plus tard, l’Amérique semble avoir perdu sa joie. Elle a égaré le rêve de tous les possibles, croissance, puissance, action et celui de l’égalité réalisée par le simple accès à ces possibles, quelque part entre le 11 septembre 2001, les présidences de Barack Obama puis de Donald Trump, la guerre en Irak et le retrait d’Afghanistan. Le rêve lui manque. La santé économique actuelle, indéniable pourtant, ne lui suffit plus. L’Amérique est triste.

La première publicité que je découvre à l’aéroport d’Atlanta me dit que cela va aller mieux, au bout de ce tunnel. Le premier vol Delta que je prends me promet de « réénergiser mon désir ». Car ce désir, que le capitalisme manipule sans jamais le satisfaire, s’est évaporé, et une grande partie de l’Amérique, à l’aune d’un Al Gore, critique désormais le capitalisme destructeur qu’elle a engendré.

Chaque début d’année, à la Nouvelle Orléans, « Serious Business » réunit une grand’messe de quelques 2000 professionnels de la beauté : un miroir fidèle de la société américaine. Des conférenciers y sont invités pour inspirer ces professionnels, pour leur insuffler des visions d’avenir. Cette année, on y parla de conscience, de complétude, d’amour, de soin et de « guérison » (guérir les leaders, pour guérir l’Amérique ?). On nous raconte qu’en 1962, seuls 6% des travailleurs interrogés recherchaient un travail plus riche de sens : le sens, alors, était donné par le rêve lui-même et la croissance pour tous. Aujourd’hui ils seraient 50% à la recherche d’un job qui fasse du bien au monde comme au travailleur qu’ils sont — et plus de 50% qui, pour un tel job, accepteraient un salaire inférieur. D’ailleurs, les spécialistes de développement personnel ne garantissent plus le succès professionnel mais cherchent d’abord à « apporter du sens » et formulent des questions dignes d’Épictète : « Comment vivre ma vie ? Qui suis-je, et comment devenir qui je suis et qui je veux être ? »

Les Américains, en réalité, sont de grands idéalistes et ils y tiennent, à leur rêve d’égalité des possibles, à l’inclusion, à la réparation. Mais ils voient bien que les structures sociales actuelles ne sont pas propices à cette vie riche de sens qu’ils appellent de leurs vœux. Même les nouveaux prescripteurs se retrouvent prisonniers des circuits de succès qu’ils critiquent : ils se doivent de rédiger au moins un best-seller et, bien sûr, de donner un TEDtalk. Conférencier, « TEDtalkiste ? : vous êtes désormais affilié à une agence à qui s’adressent les organisateurs de conférences et vous êtes monnayé en fonction de votre succès médiatique pour parler de vos passions, fussent-elles à rebours du capitalisme.

C’est ce piège global qui génère la tristesse : le piège de l’impuissance à changer de paradigme, quand bien même les idéaux ont changé. La volonté persistante de profit et de puissance de quelques-uns rend les changements quasi impossibles. Pilotés par quelques Épictètes de génération Z, ces changements ne s’opèrent pour l’instant qu’au niveau micro, quand ce que souhaitent nombre d’Américains, c’est un changement politique en profondeur. Mais celui-ci n’est pas à l’ordre du jour là où on pensait pouvoir l’espérer.

Le succès possible d’un Donald Trump aux prochaines élections repose sur ce constat d’impuissance. Ne promet-il pas, lui, à tout le moins, de restaurer le rêve américain de grand-papa et de réénergiser le désir, comme Delta ? Promesses fallacieuses bien sûr, mais face à la dépression, la foi en n’importe quoi en a fait élire plus d’un.

Pour lire l’article dans le Temps, cliquez ici.

Beauty is Intelligence

Beauty is intelligence, isn’t it ?

Here the conference I was invited to share with 2000 people from the beauty industry who gather each January in New Orleans — it’s called SB, Serious Business, Serious Beauty!

La beauté sauvera le monde… peut-être… avec un peu d’intelligence, d’amour, de care et de créativité, qui sait…